Webb-Teleskop findet Schwefelverbindungen auf weit entfernter Wasserwelt, was auf mögliche Lebenszeichen hindeutet

Das Schwefel-Signal: Wie eine ferne Ozeanwelt einen neuen Streit über die Definition von Leben auslöste

Der Geruch fiel ihr zuerst auf.

Eine Meeresbiologin erzählte mir einmal, dass Dimethylsulfid – die Verbindung, die für den stechenden, salzigen Geruch von Seetang und verrottendem Plankton verantwortlich ist – das Parfüm des Lebens im Ozean ist. "Es riecht wie der Atem der Erde", sagte sie, "wenn die Erde aus ihren Feuchtgebieten atmen würde." Stellen Sie sich nun vor, dieser Geruch weht nicht von den Küsten der Erde herüber, sondern aus 120 Lichtjahren Entfernung.

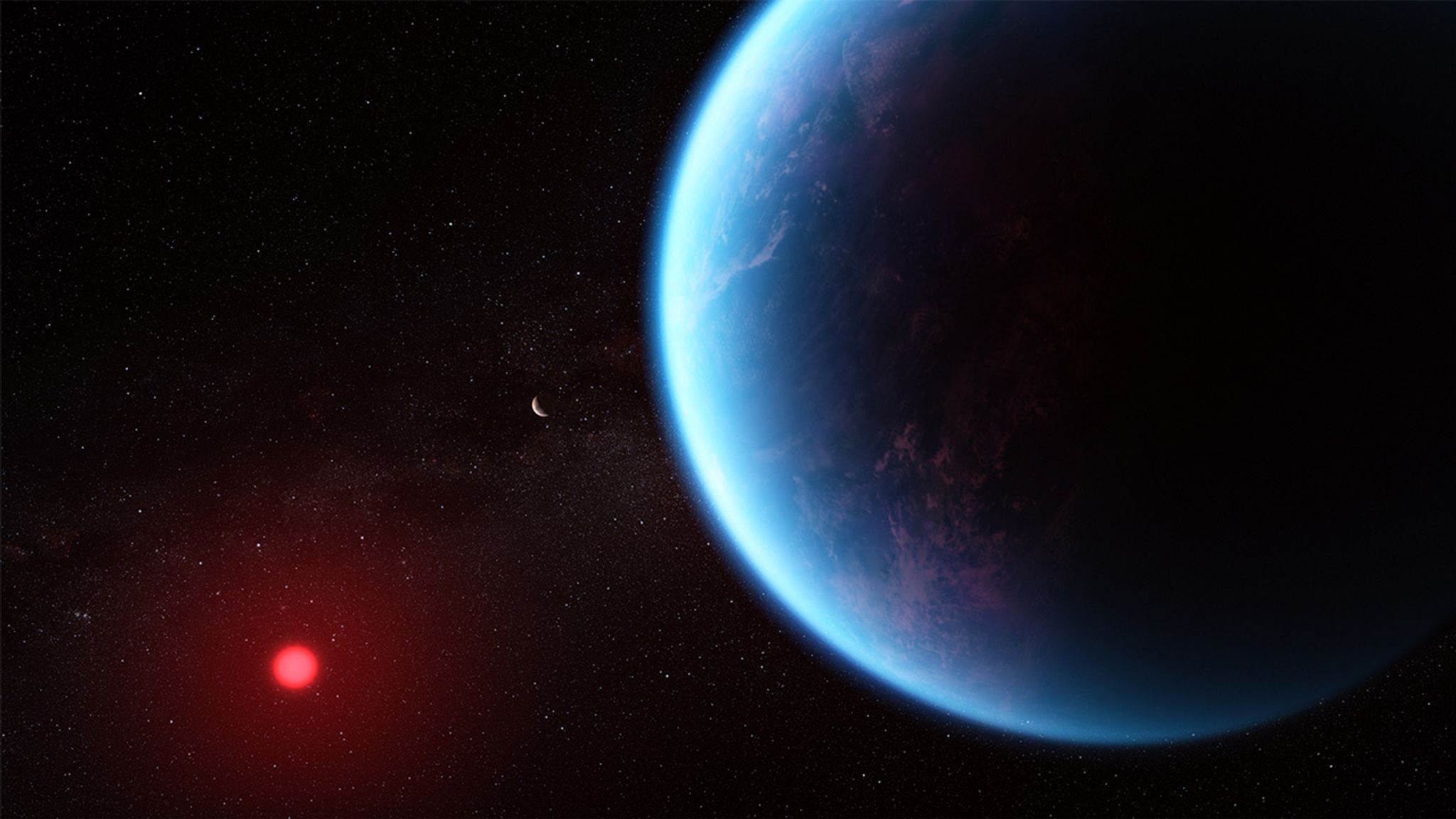

Das passierte, als Astronomen das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) auf K2-18 b richteten, einen Exoplaneten von der Größe eines Sub-Neptun, der einen kühlen M-Zwergstern im Sternbild Löwe umkreist.

Dimethylsulfid (DMS) ist eine Organoschwefelverbindung, die auf der Erde natürlich vorkommt. Sie stammt hauptsächlich aus biologischen Quellen, insbesondere aus Stoffwechselprozessen in marinen Mikroorganismen wie Phytoplankton.

Der Fund ist kein Beweis für außerirdisches Leben. Er erfüllt kaum den wissenschaftlichen Standard eines "Hinweises" – knapp über 3 Sigma in statistischer Hinsicht, was bedeutet, dass es immer noch eine nicht triviale Chance gibt, dass es sich um einen Zufall handelt.

Schon gewusst? In der wissenschaftlichen Forschung bedeutet ein "3-Sigma"-Ergebnis, dass das Ergebnis drei Standardabweichungen vom Durchschnitt entfernt ist, was es so unwahrscheinlich macht (nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,3 %, dass es zufällig geschieht), dass es als starker Beweis für einen realen Effekt gilt. Obwohl beeindruckend, fordern Wissenschaftler oft noch strengere Standards – wie "5 Sigma" – bevor sie eine echte Entdeckung verkünden, insbesondere in Bereichen wie der Teilchenphysik!

Aber es ist der stärkste Multi-Instrumenten-Hauch von biologischer Schwefelchemie, der jemals auf einem Exoplaneten entdeckt wurde. Wichtiger noch, es zündet eine Lunte unter einem wissenschaftlichen Establishment, das sich immer noch unsicher ist, wie man Leben im Universum definiert – und wo man es erwartet.

Und es deckt tiefe Risse auf, wie wir die dringendsten Signale von jenseits unserer Welt finanzieren, interpretieren und darauf reagieren.

Von einem Murmeln in den Daten zu einem globalen wissenschaftlichen Brennpunkt

Das Team hinter der K2-18 b-Studie, unter der Leitung des Astrophysikers Nikku Madhusudhan von der Universität Cambridge, ist vorsichtig vorgegangen. Sie verwendeten zwei unabhängige Datenpipelines. Sie entfernten potenzielle Artefakte. Sie betonen öffentlich und privat, dass dies keine Biosignatur-Detektion ist, sondern lediglich ein provokantes Signal. Doch was die Daten flüstern, ist stark: schwefelhaltige Gase, in Konzentrationen, die um Größenordnungen höher sind, als Kometeneinschläge oder Vulkanismus plausibel erklären könnten, in einer Atmosphäre, die hauptsächlich aus Wasserstoff und Methan besteht – Bedingungen, die auf seltsame Weise an die früheste Biosphäre der Erde erinnern. Transmissionsspektrum von K2-18 b, das eine mögliche Detektion von Dimethylsulfid (DMS) zeigt.

| Beobachtung | Moleküle | Signifikanz | Instrument/Datum |

|---|---|---|---|

| Erste Analyse | CH₄, CO₂ | Erste Kohlenstoffmoleküle in der bewohnbaren Zone; unterstützt die Hycean-Welt-Hypothese | JWST NIRISS & NIRSpec (2023-09-11) |

| Vorläufiger Nachweis | DMS (möglich) | Geringe Signifikanz; Validierung erforderlich | JWST NIRISS & NIRSpec (2023-09-11) |

| Verstärkter Beweis | DMS/DMDS | 3-Sigma-Signifikanz; Konzentrationen >10 ppmv | JWST MIRI (2025-04-16) |

| Zukünftige Arbeit | DMS/DMDS | 5-Sigma-Bestätigung erforderlich; 16-24 Stunden Beobachtung erforderlich | JWST (Laufend) |

| Interpretation | CH₄, CO₂, DMS/DMDS | Daten deuten auf eine Hycean-Welt hin, die möglicherweise "voller Leben" ist | JWST (2025-04-17) |

Für Experten für Exoplanetenatmosphären ist dies weniger eine Erklärung als ein Fehdehandschuh. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir möglicherweise grob unvorbereitet sind – wissenschaftlich, institutionell und philosophisch – auf die Ära, in die wir eintreten.

"Es gibt eine lange bestehende Voreingenommenheit gegenüber erdähnlichen Umgebungen, wenn wir über Bewohnbarkeit sprechen", sagt ein Planetenforscher, der nicht mit der Studie verbunden ist. "Aber wenn sich das bewahrheitet, bedeutet das, dass wir jahrzehntelang nach den falschen Fingerabdrücken an den falschen Orten gesucht haben."

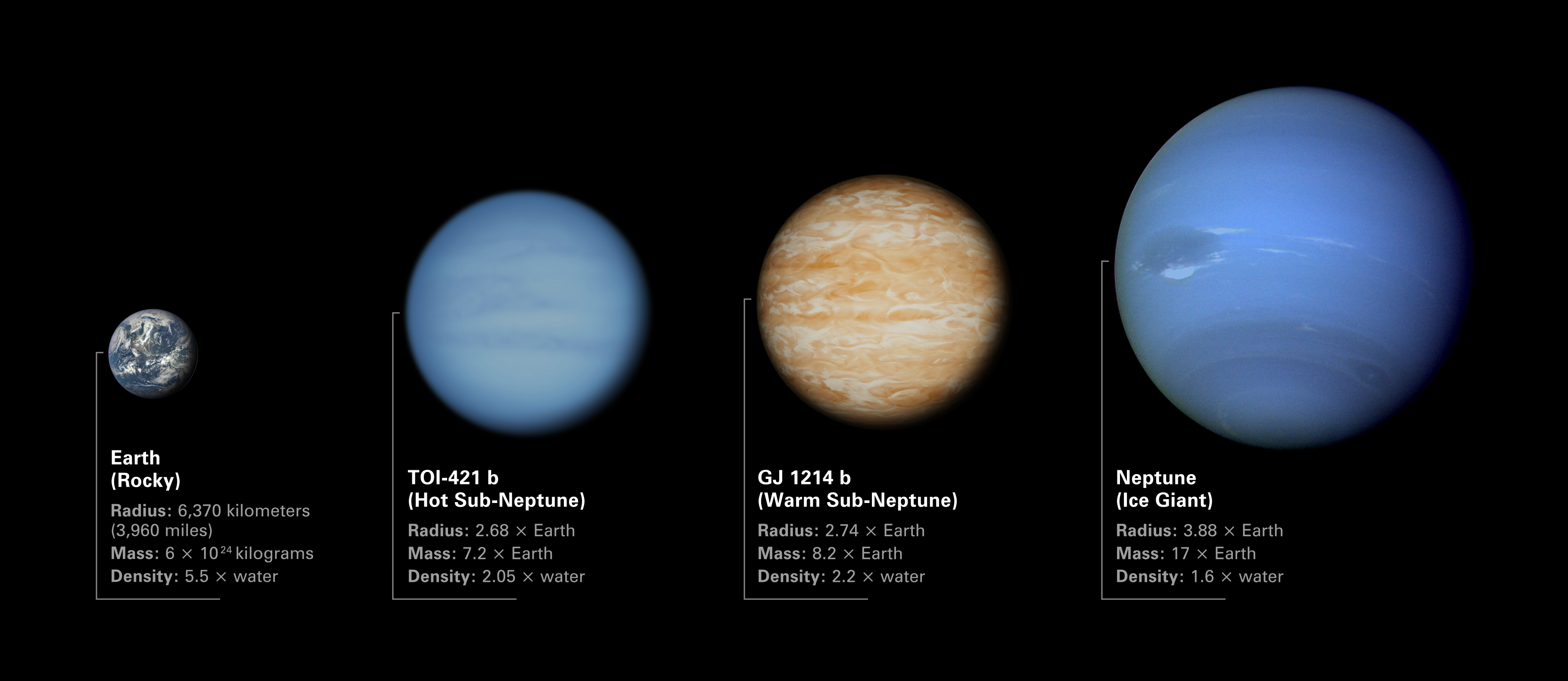

Das Schwefel-Signal setzt fast jede Annahme im astrobiologischen Werkzeugkasten unter Druck: dass Biosignaturen sauerstoffreich sein sollten, dass Leben erdähnliche Drücke und Temperaturen erfordert, dass felsige Planeten bessere Kandidaten sind als ihre aufgeblähten Sub-Neptun-Cousins. Am kontroversesten ist, dass es die vorherrschende Strategie der NASA und anderer Raumfahrtagenturen in Frage stellt, die in der Vergangenheit Missionen priorisiert haben, die nach Anzeichen von Leben suchen, wie wir es kennen – Wasser, Sauerstoff, Kohlendioxid – auf erdgroßen Planeten um sonnenähnliche Sterne.

K2-18 b ist nicht erdgroß. Seine dicke Wasserstoffhülle sollte ihn nach traditionellen Maßstäben unbewohnbar machen. Aber wenn der Planet tatsächlich einen flachen globalen Ozean unter seiner Gashülle beherbergt – eine sogenannte "Hycean"-Welt – dann sehen wir, wie der äußere Rand der bewohnbaren Zone nicht nur verschoben, sondern neu definiert wird.

Hycean-Welten sind eine theoretische Klasse von Exoplaneten, die durch riesige, planetenweite Flüssigwasser-Ozeane unter wasserstoffreichen Atmosphären gekennzeichnet sind. Potenziell bewohnbar, vereinen diese Welten Eigenschaften von felsigen Super-Erden und gasförmigen Mini-Neptunen, wobei K2-18 b ein bemerkenswerter Kandidat ist.

Die Grenzen der Gewissheit – und die Kosten der Verzögerung

Auch wenn die Daten verlockend sind, bleibt die Bestätigung schwer fassbar. Der Nachweis von DMS und DMDS liegt bei etwa 3 Sigma – einer statistischen Schwelle, die "suggestiv, nicht endgültig" bedeutet. Zum Vergleich: Die Teilchenphysik-Community erklärt eine Entdeckung erst, wenn sie 5 Sigma erreicht. Das erfordert mehr Transits, mehr Zeit, mehr Geld. Diagramm zur Veranschaulichung des Konzepts der statistischen Signifikanz (Sigma-Niveaus) in der wissenschaftlichen Entdeckung.

| Sigma-Niveau (σ) | Konfidenzniveau (ca.) | Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Schwankung (ca.) | Interpretation/Schwelle |

|---|---|---|---|

| 1σ | 68% | 1 von 3 (32%) | Unwahrscheinlich signifikant, hohe Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Auftretens |

| 2σ | 95% | 1 von 22 (5%) | Wird oft in den Sozialwissenschaften als statistisch signifikant angesehen |

| 3σ | 99.7% | 1 von 370 (0.3%) | In der Physik als "Beweis" angesehen; in einigen Bereichen akzeptabel |

| 5σ | 99.99994% | 1 von 3,5 Millionen (0.00006%) | Gilt als "Goldstandard" für "Entdeckung" in der Physik |

| 6σ | 99.9999998% | 1 von 500 Millionen (0.0000002%) | Wird in der Qualitätskontrolle verwendet (Die Six-Sigma-Methodik zielt auf 3,4 Fehler pro Million Möglichkeiten ab, wobei eine Verschiebung von 1,5σ berücksichtigt wird) |

Und da wird es kompliziert.

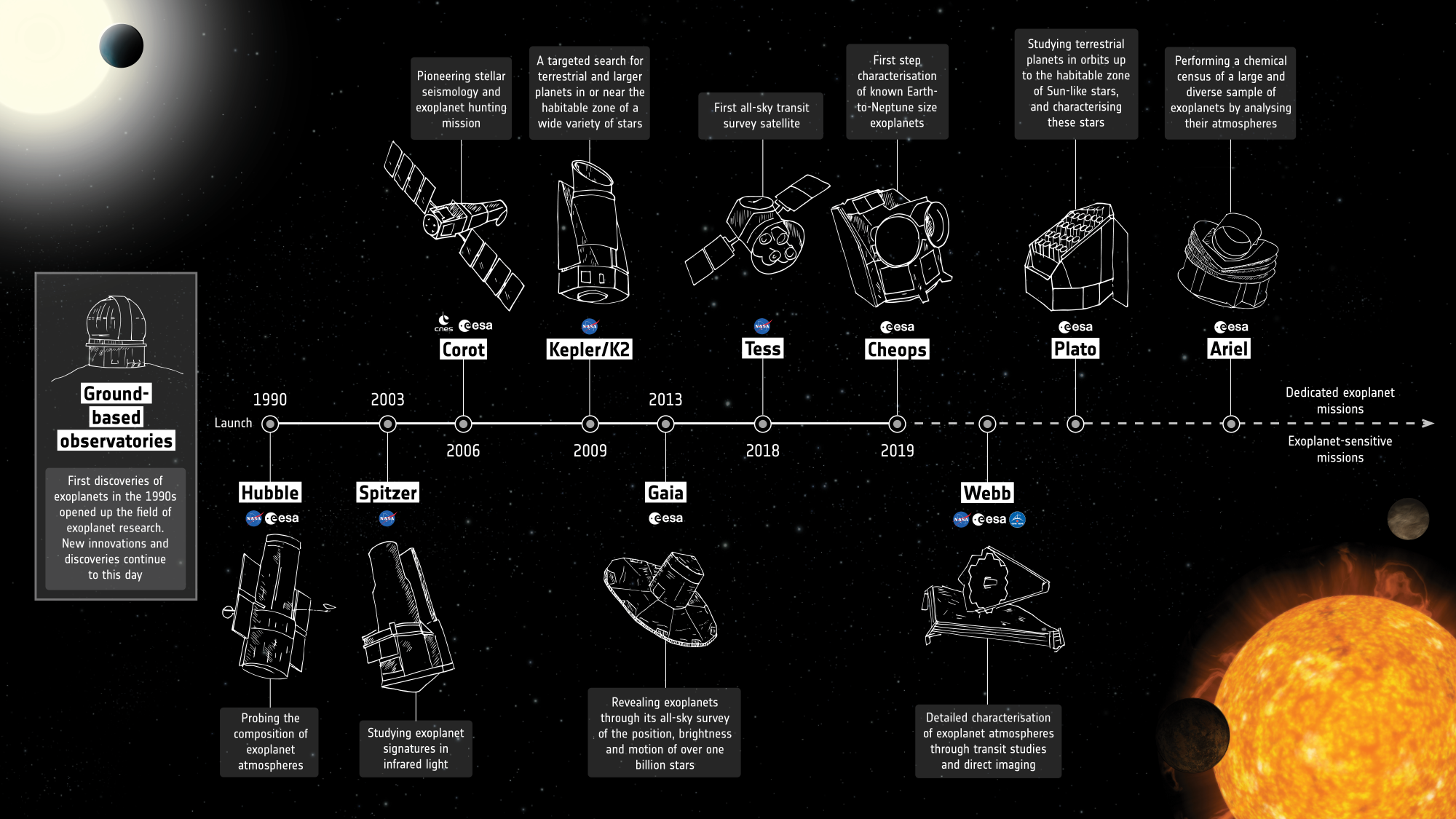

Die JWST-Beobachtung, die dieses Ergebnis ermöglichte, war nur ein einziger, 5,85-stündiger Blick – kaum genug, um einen Hinweis aus dem Spektralrauschen zu kratzen. "Wir brauchen mindestens zwei oder drei weitere ähnliche Beobachtungen, um das Vertrauen zu erreichen, das wir brauchen", sagt ein Astronom. Aber Webb-Zeit ist kostbar und hart umkämpft. Jede Anfrage konkurriert mit Tausenden anderer – Galaxienentstehung, Schwarze-Loch-Entwicklung, Sternchemie – die alle ihre eigenen Versprechen der Entdeckung mit sich bringen.

Theoretisch verfügt die wissenschaftliche Gemeinschaft über Mechanismen, um potenziell paradigmenverändernde Forschung zu priorisieren. In der Praxis sind die Telescope Allocation Committees konservativ, hüten sich davor, Behauptungen zu übertreiben und knappe Ressourcen zu verschwenden. Es gibt auch eine tiefere strukturelle Spannung: Die Arbeit an Exoplaneten-Biosignaturen befindet sich an der unangenehmen Schnittstelle von Astrophysik, Planetenforschung, Chemie und Biologie. Keine Agentur oder Disziplin besitzt sie.

Das Ergebnis ist ein politisches Vakuum. Trotz jahrzehntelanger Rhetorik über die Suche nach Leben gibt es innerhalb der NASA oder ESA kein spezielles Biosignatur-Bestätigungsprogramm. Die Exoplaneten-Community muss auf Mehrzweck-Observatorien huckepack reiten, Nachuntersuchungen zusammenbasteln und hoffen, dass die Gutachter in Risikobereitschaft sind.

Die Ironie ist bitter: Die Menschheit ist möglicherweise auf den Duft außerirdischen Lebens gestoßen, und wir können uns einen zweiten Schnüffler nicht ganz leisten.

Die "Hycean"-Rebellion: Herausforderung der erdzentrierten Orthodoxie

Ein Teil dessen, was die K2-18 b-Geschichte so elektrisierend – und so spaltend – macht, ist ihre Herausforderung des Status quo.

Seit Jahren konzentrieren sich die NASA und andere Agenturen auf Erdanaloga: felsige Planeten in engen bewohnbaren Zonen mit Atmosphären, die reich an O₂ und CO₂ sind. Aber wie JWST und frühere Teleskope gezeigt haben, sind diese Planeten frustrierend schwer zu charakterisieren. Wolken und Oberflächenkomplexitäten dämpfen ihre Signale. Im Gegensatz dazu sind wasserstoffreiche Mini-Neptune wie K2-18 b, die einst als Gaszwerge abgetan wurden, überraschend kooperativ. Ihre aufgeblähten Atmosphären wirken wie Verstärker, wodurch spektrale Merkmale leichter zu erkennen sind.

Astronomen analysieren Exoplanetenatmosphären hauptsächlich mit Methoden wie der Transmissionsspektroskopie. Dabei wird das Sternenlicht untersucht, das durch die Atmosphäre gefiltert wird, wenn ein Planet seinen Stern passiert, wodurch Instrumente wie das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) die vorhandenen chemischen Signaturen erkennen können.

Diese Leichtigkeit hat jedoch ihren konzeptionellen Preis. Dies sind keine gemütlichen Wiegen des Lebens – sie sind seltsam, nass und möglicherweise feindselig. Doch schwefelhaltige Biosignaturen könnten in ihren Umgebungen tatsächlich sichtbarer sein als Sauerstoff in unseren.

"Es ist eine kopernikanische Wende", sagt ein Politikanalyst, der sich auf Weltraumforschung konzentriert. "Wir haben vielleicht ein halbes Jahrhundert damit verbracht, nach der Art von Leben zu suchen, die wir mögen, nicht nach der Art von Leben, die wahrscheinlich ist."

In der Tat bietet die Erdgeschichte selbst eine warnende Geschichte. Die meiste Zeit ihres Bestehens atmete das Leben auf der Erde keinen Sauerstoff. Es lebte in anoxischen Ozeanen und spie Schwefelgase und Methan in die Luft – ähnlich wie das vorgeschlagene Hycean-Szenario für K2-18 b. Der Duft des Lebens kann also schwefelig sein, nicht süß.

Das Schwefel-Paradox: Ein Signal, das stark genug ist, um relevant zu sein, aber nicht, um zu handeln

Es ist etwas tragisch Ironisches an der Schwefeldetektion. Sie ist sowohl das Produkt des fortschrittlichsten Teleskops der Menschheit als auch ein Symbol für unsere bürokratische Zögerlichkeit.

Das Madhusudhan-Team traf alle Vorsichtsmaßnahmen: unabhängige Pipelines, strenge statistische Validierung, Robustheitsprüfungen gegen Systematiken, alternative Hypothesen wie Kometeneinschläge und Vulkanismus – alles berücksichtigt, alles für unzureichend befunden. Der einzige Weg, der chemisch und spektral sinnvoll war, war einer, bei dem Schwefelverbindungen mit Raten aufgefüllt werden, die unter bekannten physikalischen Gesetzen auf eine biologische Quelle hindeuten.

Tabelle: Mögliche Quellen von DMS/DMDS auf K2-18b und ihre geschätzten Beitragsniveaus.

| Quelle | Plausibilität | Geschätzter Beitrag | Wichtige Einschränkungen und Hinweise |

|---|---|---|---|

| Biologische Aktivität | Hoch | Bedeutend (ppmv-Niveaus) | Entspricht den Vorhersagen der Hycean-Welt; keine bekannten abiotischen Analoga für hohe Häufigkeiten. |

| Abiotische Chemie | Niedrig bis Mäßig | Unwahrscheinlich (Spur) | Erfordert unbekannte Pfade; hohes CO₂ zerstört wahrscheinlich DMS; nicht durch aktuelle Modelle unterstützt. |

| Kometenlieferung | Vernachlässigbar | Unbedeutend | Impaktstoß zerstört wahrscheinlich DMS/DMDS; unzureichend, um die beobachtete Häufigkeit zu erklären. |

Und doch verharrt die Entdeckung nun aufgrund statistischer Normen und Ressourcenpolitik im Schwebezustand. Zu bedeutend, um ignoriert zu werden. Nicht bedeutend genug, um eine umfassende Suche auszulösen.

Inzwischen eilen Labore auf der Erde, um die Lücken zu füllen. Absorptionsquerschnitte für DMS und DMDS bei Wasserstoffdrücken sind rar. Niemand hatte erwartet, sie zu brauchen. Jetzt beeilen sich Spektroskopiker, exoplanetare Atmosphären im Labor nachzubilden, um zu verstehen, was JWST genau gesehen hat – und ob Leben dafür verantwortlich sein könnte.

Wem gehört die Frage nach dem Leben?

In gewisser Weise handelt es sich bei der Schwefelgeschichte um Wissenschaft in ihrer aufregendsten Form: das Ausloten der Grenzen des Wissbaren, die Interpretation geisterhafter Signale von einem fernen Himmel. In anderer Hinsicht handelt es sich um Wissenschaft in ihrer institutionalisiertesten Form: gebunden an Traditionen, Dogmen und falsch ausgerichtete Anreize.

Es gibt hier keinen Bösewicht, nur systemische Trägheit. Eine Mission, die dazu bestimmt war, Galaxien zu kartieren, hat etwas potenziell Historisches erblickt – doch die Maschinerie, um dies weiterzuverfolgen, ist bestenfalls ad hoc. Und diese Maschinerie ist nicht auf die öffentliche Fantasie ausgerichtet, die die Suche nach Leben seit langem als einen Mondflug betrachtet, der es wert ist, unternommen zu werden.

Die eigentliche Frage ist nicht, ob es Leben auf K2-18 b gibt. Es ist, ob unsere Systeme darauf ausgelegt sind, diese Frage zu beantworten, wenn die Beweise eintreffen – nicht in Form eines winkenden Außerirdischen, sondern als ein schwaches, schwefelduftendes Schimmern im Sternenlicht.

Was passiert jetzt?

Das Madhusudhan-Team hat neue Vorschläge für Folgetransits eingereicht. Andere Gruppen springen in das Rennen, überprüfen Modelle, verfeinern Instrumente und fordern Laborexperimente und agenturübergreifende Kooperationen.

Aber der Zeitplan ist fragil. Die Lebensdauer von Webb ist begrenzt. Konkurrierende Missionen wie ARIEL oder HabEx sind Jahre oder Jahrzehnte entfernt. Und der politische Wille, schnell auf Schwefel-Biosignaturen umzuschwenken, ist noch nicht getestet.

Wenn wir zu lange warten, kann das Signal in der wissenschaftlichen Überlieferung verblassen – ein weiteres verlockendes Vielleicht in einer langen Geschichte verpasster Chancen.

Aber wenn wir handeln, wenn wir die richtigen Daten sammeln und die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, können wir bald bestätigen, dass das Leben nicht nur an vertrauten, felsigen Orten Wurzeln geschlagen hat, sondern auch in seltsamen, aufgeblähten Wasserwelten außerhalb der Reichweite des Sonnenlichts.

In hundert Jahren werden Lehrbücher von dem Moment erzählen, als wir zum ersten Mal den Duft außerirdischen Lebens einfingen – Lichtjahre entfernt und mit Schwefel versetzt.

Und wie wir ihm nach Jahrhunderten des Träumens endlich folgten.